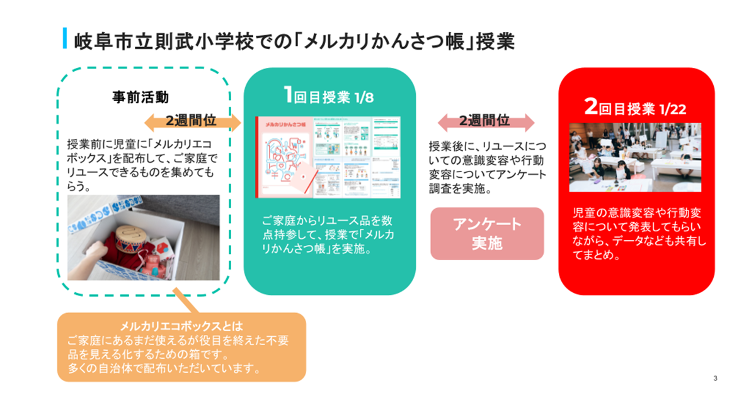

メルカリと岐阜市が2019年2月20日に締結した包括連携協定に基づき、循環型社会の構築を目的に「メルカリかんさつ帳」を用いたモデル授業を1月8日と22日に岐阜市立則武小学校(以下、則武小学校)で実施しました。

新たな試みとして、この則武小学校での授業の振り返りや、企業と連携した授業の実施について、2025年2月26日に岐阜市教育委員会の水川 和彦 教育長と野田 薫 事務局長、則武小学校の遠山 健二 校長ならびに担任の三津橋 誠也先生、メルカリによる座談会を開催しました。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

「メルカリかんさつ帳」によるリユース体験授業の実施

メルカリ政策企画 藤井 彩香(以下、藤井)> 今回、則武小学校でメルカリのリユース出品を疑似体験できる「メルカリかんさつ帳」のモデル授業を実施しました。

授業の実施に先立ち、メルカリから提供された「メルカリエコボックス」というダンボールの箱を、5年生の計88名全員に配布しました。子どもたちは、この箱を家庭に持ち帰り、役目を終えたものの中で「まだ使いたい人がいるかもしれない」と思うものを選び、箱の中に入れるという活動を行いました。これにより、家庭にあるリユースできるものを見える化することで、リユースの意識を高めるきっかけとしました。

1月8日に行われた初回の授業では、子どもたちが持ち寄った品物を題材に、「メルカリかんさつ帳」を使用して商品の特徴を観察して商品の特徴をイラストで表現するとともに、フリマアプリ「メルカリ」でリユース品が販売されている価格を調べ、配送料なども加味しながら販売価格を設定することで、出品の疑似体験を行いました。

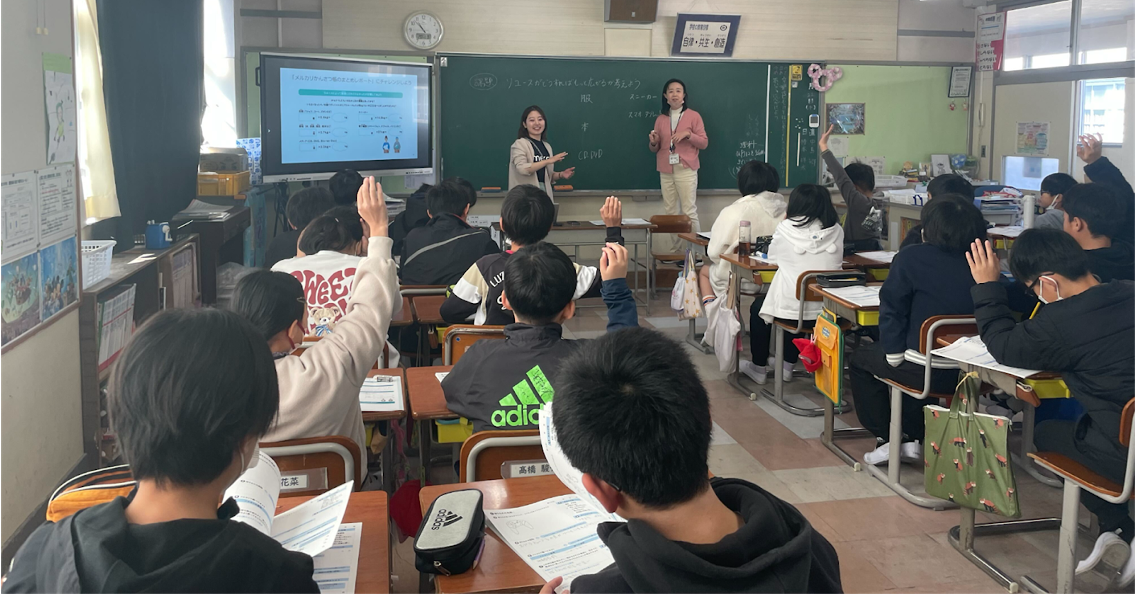

2回目の授業の前には、アンケートを実施し、リユースに対する意識の変化や、リユースをより広めるために必要なことについて考えてもらいました。この結果をもとに、1月22日の2回目の授業では「リユースを進めるためにできること」について学ぶ活動を行いました。

「「メルカリエコボックス」に何点の不要品を入れましたか?」という質問では、2週間という短期間でありながら、10点以上の不要品を入れた家庭が20%以上もいました。

メルカリがこれまでに実施してきた小学生向けプログラムでは、リユースに関する意識の変容を目的としていましたが、今回はさらに一歩進め、リユースの実施も促す内容としました。実際、アンケート結果によると、2週間という短期間にもかかわらず、授業で疑似体験した商品を実際にリユースにつなげた児童も多く見られました。

授業での「どうすればリユースがより広がるか」という問いに対し、子どもたちは、「地域や市で、もっと3Rの大切さを発信する」「ポスターを貼って呼びかける」「もっとよく知ってもらい、実際に体験してもらう」「リユースを前提として、物を綺麗に扱い、捨てる前に『まだ使えるのではないか』と考えることが必要」「メルカリエコボックスのようにいらないものを見える化してリユースする」といった意見が寄せられました。

今回の「メルカリかんさつ帳」を用いたモデル授業は、全国4つの学校で実施しましたが、中には「「メルカリエコボックス」を市役所や商店街に置いて色んな人にまだ使えるいらなくなったものを入れてもらってリユースする」や「リユースの日」を作って、皆んなにリユースをしてもらう」など、メルカリが実際にリユース促進のために業界団体や自治体などと連携して実施をしているようなものまで小学生たちがアイデアとして出してくれ、非常に驚かされもしました。

藤井> 則武小学校で実施した授業で、「メルカリエコボックス」と「メルカリかんさつ帳」を活用した教育プログラムを行いました。学校として、このプログラムを受け入れた際の狙いや考えについて、お聞かせください。

岐阜市立則武小学校 遠山 健二 校長(以下、遠山校長)> 私が学校教育の中で特に大切にしているのは、「学びを文化に拓く」ということです。担任の先生が教材研究を行い、授業を組み立てることには限界があります。さらに、日々の業務に追われ、先生方が疲弊してしまう現状もあります。

そのため、今回のように担任の先生がコーディネーターとなり、本物の方から直接学ぶ機会を提供することを重視しています。

メルカリが実施してくれたプログラムは「消費者教育」に該当すると思います。私たちが取り組む教育の中には、金融教育やがん教育など、20年前にはなかった新たな分野が次々と導入されています。しかし、それらを既存のカリキュラムにはめ込むこと自体が大変な作業です。

そのような状況の中、「学びを文化に拓く」というスタンスを大切にし、子どもたちにとって分かりやすい形でプログラムを提供していただけるのは、非常にありがたいことです。

藤井> 今回のようなプログラムを岐阜市で実施したいと考え、教育委員会にもご紹介させていただきましたが、教育長としてこのような取り組みに対しどのように受け止めていらっしゃいますか。

岐阜市教育委員会 水川 和彦 教育長 (以下、水川教育長)> 私は以前、文部科学省の消費者教育の委員を務めていたことがあり、消費者教育の重要性は理解しているつもりです。

消費者教育は、意外と身近なようでいて、子どもたちにとっては実感しにくい分野です。彼らにとっての「消費」とは、お小遣いを使って何かを買う程度の認識にとどまり、消費生活全体になかなかつながりにくいのが現状です。

しかし、子どもたちはやがて社会に出て、社会人として生活するようになります。学校教育で学ぶことは、「いつか役に立つもの」として教えられることが多いですが、小学生の段階から、社会の一員として消費や経済について考える機会を持つことは非常に重要です。

なぜかというと、第一に、このプログラムは子どもたちの日常生活に直結しています。教科書の内容を学ぶだけでなく、実際に自分が遊んだおもちゃ等のリユースを通じて学ぶことで、日常生活とのつながりを意識する機会になります。また、子ども自身が消費生活の当事者として関わることができます。

第二に、リユース活動を通じて、単に「物を売ってお金を得る」という経験だけでなく、「自分の行動が誰かの役に立つかもしれない」という実感を得ることができます。

このように、日常生活に密着し、かつ社会性を学べるプログラムは、学校教育において非常に有意義だと考えています。

その意味でも、メルカリのプログラムは非常に魅力的で、子どもたちにとって価値のある学びの機会になるのではないでしょうか。

藤井> 授業を行った後、環境への意識やお金に対する考え方など、子どもたちに何か変化は見られましたでしょうか。

岐阜市立則武小学校 三津橋 誠也 先生(以下、三津橋先生)> 私は社会科が専門ですが、先ほど校長も言っていたように、本物から学ぶ機会を子どもたちに提供したいと考えています。本物に触れると、子どもたちの目の輝きが変わります。今回、このような機会を提供していただけたことは、私にとっても非常にありがたいことでした。

このような実体験の機会は、子どもたちの心を動かしやすいと感じています。私自身も、学びと実生活(社会)を結びつけることを意識していますが、今回のメルカリのプログラムは、子どもたちにとっても非常に身近なものでした。「お母さんがメルカリをやっている」「お父さんも使っている」という声が多く聞かれ、日常生活と密接に関わるからこそ、「こんなこともやっているんだ」と新たな気づきを得ていました。

リユースという概念自体を知らなかった子どももいた中で、実生活とつながる第一歩を踏み出す機会になったことは、大きな意義があると感じています。

すぐに意識が劇的に変わるわけではないかもしれませんが、その第一歩を「本物」の方によって提供していただけたことが、今回の最大の成果だったと考えています。

藤井> 三津橋先生から、メルカリの授業後、ポスター作成や校内放送といった取り組みがなされたと伺いました。そこまで発展させていただいた背景や意図について、お考えをお聞かせいただけますでしょうか。

三津橋先生> これは、子どもたち自身の発信によるものです。「どうすればリユースが広がるか?」というアンケートでも、「ポスターを作りたい」「発信したい」といった意見がありました。

学年当初の課題だった「発信力の強化」も、今回の取り組みで自発的な発言が生まれ、大きなチャンスだと感じました。

子どもたちは、ポスター作成だけでなく、「全校参加型にしたい」とアンケートや全校放送を提案。ホームページ掲載の意見も出ました。また、班分けは教員ではなく、子どもたちが「やりたいこと」で決定しました。

「ロイロノート・スクール」※1も主体的に活用し、ポスターを公民館や美容院にも掲示するなど、活動が自然に広がりました。今回の取り組みでは、子どもたちの「やりたい」を尊重したことが大きな成果でした。

※1 子どもたちからの発信を助け、共有、蓄積して、学び合うための教育ICTツール

※1 子どもたちからの発信を助け、共有、蓄積して、学び合うための教育ICTツール

続きは後編へ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

水川 和彦(Kazuhiko Mizukawa)

岐阜市教育委員会教育長。1981年から岐阜県内の小・中学校6校で教員生活を送る。10年を超える県教育行政勤務の後、岐阜県教育委員会の義務教育総括監を経て、2017年に東海地方初の義務教育学校である白川郷学園の初代校長に就任。同校を定年退職後は岐阜聖徳学園大学教育学部教授を務め、2021年より現職。

野田 薫(Kaoru Noda)

岐阜市教育委員会事務局長。1993年岐阜市役所入庁。企画部、福祉部、議会事務局等を経て、2018年から行政部新庁舎開庁準備課長、2019年6月から教育委員会事務局次長、2023年より現職。

遠山 健二(Kenji Toyama)

岐阜市立則武小学校長。国語科が専門。岐阜県内の小・中学校および岐阜大学教育学部附属小学校・中学校で教員生活を送る。岐阜県の教育行政に携わった後、岐阜市内の小学校長として7年目。2023年より現職。

三津橋 誠也(Seiya Mituhashi)

岐阜市立則武小学校教諭。社会科が専門。前任校では、ソフトバンクグループの社会貢献プログラムによるプログラミング教育を推進。現職でも、情報教育・プログラミング教育・ICT教育に力を入れて取り組む。昨年度、ICT教育推進の一環として、ロイロ授業デザイントレーナーの資格を取得。岐阜市がロイロノート認定自治体として認定されたことに貢献。

インタビュワー

藤井 彩香(Sayaka Fujii)

メルカリ経営戦略室政策企画。2020年岐阜市役所入庁。上下水道事業部、市長公室で勤務。直近の市長公室秘書課においては、岐阜市長の出張手配、交際事務及び市政功労表彰をはじめとする各種表彰の事務に関する業務等に従事。2024年4月から2025年3月までメルカリに派遣研修中。経営戦略室政策企画に所属し、サーキュラーエコノミーへの移行におけるリユース・CEコマース推進とトレンド作りに関わる業務を担当。2024年11月には岐阜市「メルカリShops」の開設業務、2025年1月には岐阜市立則武小学校での出前授業に携わる。

高橋 亮平(Ryohei Takahashi)

メルカリ経営戦略室政策企画参事 兼 merpoli編集長。元 中央大学特任准教授。一般社団法人生徒会活動支援協会理事長、一般社団法人地方自治体公民連携研究財団客員研究員。松戸市部長職、 神奈川県DX推進アドバイザー、千葉市アドバイザー、明治大学客員研究員、事業創造大学院大学研究員、東京財団研究員、政策工房研究員、市川市議、全国若手市議会議員の会会長等を経て2018年6月より現職。AERA「日本を立て直す100人」に選出。著書に「世代間格差ってなんだ」(PHP新書)、「20歳からの教科書」(日経プレミア新書)、「18歳が政治を変える!」(現代人文社)、「「新しい生徒会」の教科書」(旬報社)ほか。

太田 叡(Satoshi Ota)

メルカリ経営戦略室政策企画。2019年文部科学省入省。GIGAスクール構想の推進や基礎研究の振興、文化庁の京都移転を契機とした新たな文化行政の展開等に従事。2025年1月から6月までメルカリに派遣研修中。経営戦略室政策企画に所属し、Mercari Educationの普及展開や研究活動の振興などに取り組む。