災害関連死、100人以上の懸念も 熊本地震では自宅での例4割

厳しい支援状況が続く能登半島地震の被災地では、ストレスや物資不足、避難所生活にさらされる中での「災害関連死」が懸念されている。今から起こりうる死を防ぐために、何ができるのか。過去の地震での災害関連死について分析している関西大学の奥村与志弘教授(総合防災・減災学)に聞いた。

――今回の地震での災害関連死について、現時点でどのように予想されていますか。

関連死者数は避難者数の増加に伴い、指数関数的に増える特徴があります。今回の地震の避難者数は、全体で5万人程度になるでしょう。

過去の地震を元に、私としては今回20~30人ほどの関連死者が出るのではないかと見ています。しかし、連日報道されているように、被災者を取り巻く環境は深刻さを増すばかりです。東日本大震災の時の被災地のような深刻さが続くと、100人以上の犠牲が出てしまう可能性もあります。

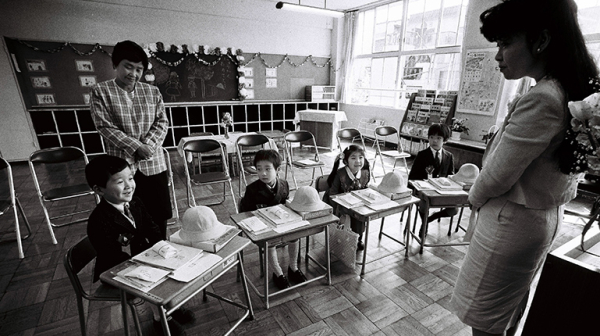

避難所で生活されている方々に加え、自宅や高齢者施設、病院などにも厳しい生活を強いられている方々がいます。1日も早く、生活環境を改善する必要があります。

――特に気をつけるべき時期や年代はありますか。

関連死は発災直後から起こりえます。

若い人にも起きますが、70歳未満の人の関連死リスクが高いのは最初の1週間で、その後はかなり下がるというデータがあります。

一方、70歳以上の人だと、災害が起きてから2、3カ月経っても、関連死の件数がなかなか下がりません。

ですので、地震から2週目になる連休明けの9日以降は、特に70歳以上の高齢者へのサポートが重要になります。

熊本地震、災害関連死の40%が自宅で発生

――災害関連死の死因の多くは、呼吸器疾患や循環器疾患です。今回の震災で、特に注意が必要な要因はありますか。

季節的に言うと、今回の災害…

【春トク】締め切り迫る!記事が読み放題!スタンダードコース2カ月間月額100円!詳しくはこちら