■特集:多様化する年内入試

いまや大学入学者の半数以上が、総合型選抜や学校推薦型選抜といった「年内入試」を利用して入っています。そのなかでも「総合型選抜」のスタイルは実にいろいろです。変化する総合型選抜について、ユニークな選抜方式から、求められる力、年内入試で合格した大学生の体験談までをまとめました。(写真=Getty Images)

目次

1.増える年内入試

大学入試が大きく変化していく中でも、注目が高まっているのが、総合型選抜や学校推薦型選抜といった「年内入試」の増加です。国公立大学、私立大学ともに総合型選抜や学校推薦型選抜を実施する大学が増加し、半数を超える学生がこの年内入試で大学に入学しています。文部科学省の「大学入学者選抜実施要項」には「入試方法の多様化、評価尺度の多元化に努める」と示してあり、ペーパーテストだけではわからない能力を多様な選抜方法によって評価する動きが広がっていることが背景にあります。

年内入試は今後も増えていくのでしょうか。教育ジャーナリストの石原賢一さんは「医学部など、志願者に対して定員数が少ないごく一部の大学・学部を除いて、一般選抜はほとんど機能しなくなっていくことが予想される」と話します。

→ もっと詳しく

【トレンド】「一般選抜は、機能しなくなる」 専門家が大学入試の将来を予測

2.関東でも公募制推薦がスタート

2025年度入試で注目されたのが、東洋大学の公募制推薦です。公募制推薦とは、他大学との併願が可能で、基礎的な学力テストを課す推薦入試制度です。得意科目で受験できる方式もあるのが特徴で、関西では多くの志願者を集めています。関西の大学ではおなじみの入試方式ですが、関東でこの規模の大学が導入するのは25年度入試の東洋大学が初めてとなります。東洋大学の基礎学力テスト型は、科目は英語・国語あるいは英語・数学の2教科で受験できて、他大学との併願も可能です。全学部で578人の募集定員に対して約2万人の志願者があり、倍率は約35倍に達しました。

石原さんは「大東文化大学も25年度から導入しましたが、駒澤大学、専修大学や、大東亜帝国(大東文化大学、東海大学、亜細亜大学、帝京大学、国士舘大学)と呼ばれるグループの他の大学なども追随するのではないでしょうか」と話します。

→ もっと詳しく

【変わる大学受験】東洋大学が2科目で「学力判定型」の公募推薦を開始 併願可能で「多くの大学が追従する」と専門家

3.「年内入試」で求められる英語力

志願者が多い大学の年内入試では、英語の民間試験のスコアを活用する動きが広がっています。現在、大学入試に生かしやすい民間試験は、主に実用英語技能検定(英検)、TOEFL、IELTSの3つです。求められるレベルは大学によりますが、国公立大の場合は、将来的にAO入試(総合型選抜)への全面移行を表明している東北大学の動向が注目されています。では、英語4技能(読む・聞く・書く・話す)はどう伸ばしていけばいいのでしょうか。

→ もっと詳しく

大学受験の「年内入試」で求められる英語力 英検は何級を取っておけばいいの?

4.総合型選抜、100日間あれば合格できる?

ずばり、100日間あれば総合型選抜の合格を勝ち取ることはできるでしょうか。

「正しい戦略があるなら、100日間で間に合います。もちろん多くの条件がありますが、短期間での挑戦は十分に可能です」と話すのは、総合型選抜と公募制推薦に特化した塾、ホワイトアカデミー高等部で講師を務める竹内健登さんです。

100日間で間に合わせるには、2つのポイントがあります。1つは「行きたい大学・学びたい学問」ではなく、自分の得意分野やこれまでに積み重ねてきた実績を評価する入試を選ぶことです。もう1つは、コスパよく入れる学部・学科を選ぶのも一つの策ということです。

→ もっと詳しく

【大学受験】総合型選抜、100日あれば合格できる? 専門塾が教える「戦略」とは

5.総合型選抜突破のカギは探究学習

近年、進学実績を伸ばしている高校には、「探究学習に強い」という共通点があるようです。これは年内入試の拡大によるものだと、追手門学院大学客員教授で学習塾業界誌「ルートマップマガジン」の西田浩史編集長は分析します。

探究学習ではグループワークやプレゼンテーションを行います。これは総合型選抜で求められる、旧来の教科学習ではフォローできない力を伸ばすことにつながるようです。

→ もっと詳しく

【大学入試】増える総合型選抜への対策とは 「親子二人三脚がカギ」と専門家が指摘

6.早めの対策で偏差値の「下克上」も

総合型選抜や学校推薦型選抜の注目すべき点は、学力試験を課さない大学が多いということです。例えば早慶やGMARCH(学習院大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学)、一部の国公立大学などでは、書類審査(志願理由書も含む)、小論文、面接や、グループディスカッションでの選考がスタンダードになっています。しかし、難関大学に多くの合格者を出している「トップ校」といわれる高校では、今も一般選抜で受験する生徒が多く、年内入試の出願者はあまり多くないのが現状です。

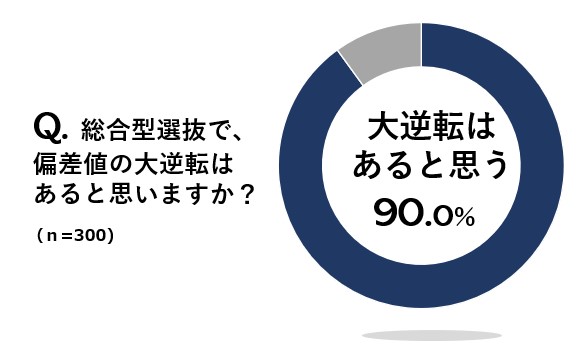

総合型選抜では、早期からきちんと対策をすれば、高校の入試偏差値があまり高くない進路多様校から、GMARCHなどの難関大学に合格できる可能性は十分にあります。「ルートマップマガジン」が300の塾の関係者に行った聞き取り調査でも、9割の塾関係者が、総合型選抜を利用すれば偏差値の大逆転が可能、つまり「下克上」が起きうると回答しました。

→ もっと詳しく

【大学受験】総合型選抜で増える「下克上」 偏差値の大逆転ができる入試を専門家が解説

7.予備校の進路カウンセラーとは?

大学選びに迷ったときは、プロの意見を聞くのも一つの方法です。近年は生徒一人ひとりの個性を把握しやすい少人数制の塾や予備校を中心に、「進路カウンセラー」「学習カウンセラー」を置くところが増えています。

大学受験や海外留学などの講座を開講するトフルゼミナールで長年、カウンセリングを担当している犬塚泰輝(やすあき)事務局長は、次のように話します。

「志望校や入試方式といった具体的な相談のほか、『大学で学びたいことがない』『勉強する気が起きない』など、学習そのものの悩みにも対応しています。最近は、『高校の進路相談で一般選抜を勧められたが、年内入試は無理ですか』といった相談も多いですね。相談者は生徒一人でも、親子でもいいし、保護者のみでも構いません」

犬塚さんに、よくある相談事例と、家庭でも役立つ親のアドバイスのポイントなどを聞きました。

→ もっと詳しく

勉強する気にならない 総合型選抜は無理?…「大学受験カウンセラー」に寄せられる悩みとは?

8.高大連携が盛んな私立高校は「塾いらず」

「高大連携」とは、文部科学省が推進している取り組みで、高校生に大学レベルの教育研究に触れる機会を提供するものです。これまで隔たりがあった高校と大学との接続を密接にすることで、生徒一人ひとりの興味・関心を明白にし、その能力を伸ばす教育として浸透してきています。

高大連携が、総合型選抜への足がかりになる事例も増えています。高校生の段階で大学の学びに触れることは、研究の面白さを知って将来の視野を広げたり、やりたいことを見つけたりできる可能性が広がります。また、小論文やプレゼンテーションの力を伸ばすことも期待でき、それが学びへの意欲や大学で何をやりたいかなどが重視される年内入試につながるようです。

→ もっと詳しく

「高大連携」が年内入試につながる 連携大学が多い私立高校は「塾いらず」と専門家

9.【入試スタイル】図書館にこもってレポート作成

秋ごろから動き出す年内入試の特徴は、時期の早さだけではありません。選考内容も多様で、最近は試験に先駆けて様々な事前プログラムを用意している大学も登場しています。

和光大学現代人間学部心理教育学科(子ども教育専修 保育コースなど)の「スクーリング形式入試」は、8月に実施される「スクーリング授業」に参加してレポートを書き、面談を受けて出願許可を得ることが出願条件になっています。

創価大学の「PASCAL入試」も、事前にグループワークのプログラムを実施しています。プログラムへの参加が出願条件というわけではありませんが、本番に役立つトレーニングであり、入学後にも役立つ学習法でもあるので、多くの受験生が参加しています。

特徴的なのは、お茶の水女子大学の「新フンボルト入試」です。文系学科の第2次選考は、大学の図書館に6時間こもり、当日発表されるテーマに沿って、館内の蔵書や資料を活用してレポートを作成します。

→ もっと詳しく

【大学受験】図書館に6時間こもって入試 受験生は「とても楽しかった」「友達になりたい子に出会えた」

10.【入試スタイル】推薦入試の面接はビブリオバトルで

筑波大学情報学群(知識情報・図書館学類)が19年度入試から推薦入試に導入しているのが、「ビブリオバトル方式」です。入試は「小論文+面接」で行われ、面接にゲーム感覚で書評合戦をする「ビブリオバトル」を取り入れています。

知識情報・図書館学類の宇陀則彦教授は、入試にビブリオバトルを採用した理由をこう語ります。

「制限時間内に本の魅力を伝えるには、表現力、説得力、論理的思考力、コミュニケーション力など幅広いスキルが求められます。入学後の学びとの親和性も高く、知識情報・図書館学類のアドミッションポリシーに合致する学生を選抜する方法として最適だと考えました」

「感動した本の面白さを伝えたい」 ビブリオバトルで大学受験 チャンプ本が合格ではなく、何が評価されるの?

11.【体験談】プレゼン型の総合型選抜、どう対策?

創価大学は、「PASCAL入試」という総合型選抜を実施しています(全学部対象)。書類による1次選考を経て、2次選考では4~6人のグループでオンライン形式のグループワークを行います。1次選考合格者には「予習教材」が与えられ、受験生は予習教材を読んだうえで、LTD (Learning Through Discussion= 話し合い学習法)に臨みます。事前に、大学ホームページで公開している「LTDガイダンス映像」を参考に「予習ノート」を作成することが求められるというユニークな入試です。

→ もっと詳しく

「優秀な学生を確保したい」 討論やプレゼン型の年内入試、「伸びる」学生、大学はどう評価?

12.【体験談】「公募推薦」の合格が安心材料に

金沢大学理工学域3年の鈴木心大(こひろ)さんは、高校3年の11月、私立大学の公募推薦で合格を確保したうえで、第1志望だった金沢大学を一般選抜で受験し、合格しました。「私立大学に行くなら兵庫県宝塚市の自宅から通えるところに、一人暮らしをするなら国公立大学にしてほしい」という親の言葉を基準に考えました。

利用したのが、近畿大学の公募推薦でした。共通テストよりも前に合格が決まる日程だったため、30万円ほどの入学金を納める必要がありましたが、この合格が鈴木さんには大きな安心材料になったそうです。

→ もっと詳しく

【大学受験】「公募推薦」で年内に私大合格して、国立大に挑戦 入学金30万円払っても「大きな安心感」

13.【体験談】学校推薦型選抜、小論文を1日1つ書いて対策

学校推薦型選抜(公募制推薦)は、大学によっては倍率が高いため、一般選抜と両方を目指す高校生も多くいます。第1志望の福岡県立大学看護学部に合格した石田有美さん(仮名)も、「チャンスは多いほうがいい」と考えて両方を受けることを決め、高校3年の夏休み後からは特に小論文対策を徹底しました。

学校推薦型選抜の試験は11月で、石田さんが受験した当時は毎年度、看護に関連した800字の小論文を2時間で書く試験が課されていました。そこでオープンキャンパスで配布された過去問や、赤本に載っている問題などを活用して、小論文を「1日1つ書く」と決めて取り組むようにしました。しかし、小論文を1日1つ書くとなると、見直しも含めて3時間くらいかかります。一般選抜に絞って対策している受験生に後れをとってしまいそうで不安だったといいます。

→ もっと詳しく

【大学受験】小論文を「1日1つ書く」 倍率7倍の学校推薦型選抜と一般入試を両立した方法

(文=Thinkキャンパス編集部)

【写真】多様化する「年内入試」 どんな選抜方法なの? どう対策する?【まとめ記事】

記事のご感想

記事を気に入った方は

「いいね!」をお願いします

今後の記事の品質アップのため、人気のテーマを集計しています。

関連記事

注目コンテンツ

-

九州から未来を創造しよう! ~多分野×多様性×グローバル環境で、世界で活躍するオンリーワン人材を育成する

自然科学系から人文社会科学系、そしてデザイン系と広汎な「知」が結集する九州の雄・九州大学。同大学では「総合知で社会変...

2025/03/28

PR

-

芝浦工大が考える「新しい工学の学び」~課程制への移行で社会の変化に対応できる技術者を育成

芝浦工業大学工学部は、複雑化する産業や社会の変化に応じた柔軟な工学教育を実現するため、2024年度から学科制を課程制...

2025/02/26

PR

-

11学部を擁する総合大学としての強みを生かす。関東学院大学が分野横断的なデジタル人材を育成する「情報学部」(設置構想中)を新設

企業や自治体、地域と深く関わり合いながら学ぶ「社会連携教育」を掲げ技術力や協働力をもつ人材を育成し、社会のニーズに応...

2025/02/21

PR

調べて!編集部

おすすめ動画

大学発信の動画を紹介します。

大学一覧

NEWS

教育最新ニュース

- 教育 - 朝日新聞 2025年 04月 08日

- 小中学校に配備の端末、故障率1~44%と格差 20政令市調査 2025年 04月 08日

- 通信制サポート校生の通学定期、来春以降も継続へ JR東が検討表明 2025年 04月 08日

- 高野山大、教育学科の学生募集停止へ 26年度から「教員離れ」響く 2025年 04月 08日

- 新しい学び、始まる春 愛知県立中高一貫校で初めての入学式 2025年 04月 07日

Powered by 朝日新聞