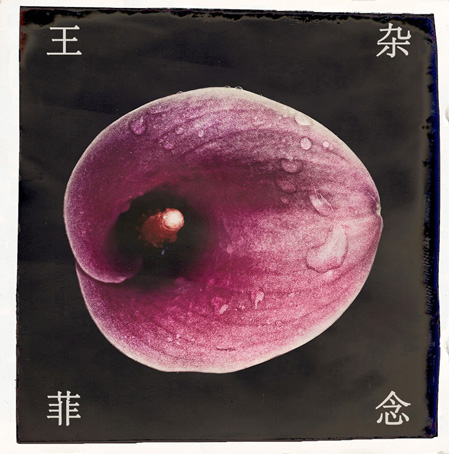

(欧美地区版封面)

(华语地区版封面)

王菲淡出歌坛,但是从来没有淡出过人们的口水。甚至,我们在谈论她的歌时都不那么专心。不知道当人们听到她这张新专辑之后又会动用大脑里的哪一处想象力。

三个月前,跟一个摄影师聊天时听说王菲在筹备新专辑。当时没当回事儿,也没详问,我不太相信王菲还会出新专辑,通过一个摄影师之口传出来我就更不信了。后来才知道,这位摄影师一直在给王菲拍新专辑素材照。但不管怎么说,王菲发片这么大的事儿,音乐圈里怎么没有人知道呢。等拿到唱片才发现,唱片的制作班子基本上都是老外,我数了数,有七个人来自印度,三个人来自巴基斯坦,三个人来自布隆迪,两个人来自马达加斯加,四个人来自智利,两个人来自巴西,两个制作人来自西班牙和法国。比起以前内地某些歌手请个打杂的老外就敢嚷嚷国际制作,这张专辑绝对才是货真价实的国际制作,要不是唱片里有这些团队的介绍,我都不知道他们来自何方。

王菲为什么悄无声息发行这张专辑?为什么放弃华语地区合作班底?专辑里的八首作品究竟是一种什么面貌?

首先,《杂念》跟她的老东家没有任何关联,从里到外透露着一股独立制作的气息,这似乎也在暗示人们,它针对的不是王菲过去的听众群体。至于里面的八首歌,听惯王菲原来那类歌曲的人听到后是否会有爱恨交加的感觉呢,因为当智利Inti-Illimani和巴基斯坦的Shujaat Subramaniam一起用民间乐器营造的迷幻效果的《雾起雾落》可能连听惯后摇的人都会大吃一惊,菲迷们更是会闪一下后腰。

这也不是一张我们概念上认为的世界音乐风格的唱片,可能是因为它太世界了,所以过去任何世界音乐的界定似乎在这张专辑面前都显得不准确,或许World Fusion更贴切一些,但又不是过去我们听到的那种——因为这个定义是美国人造出来的——即总体上它具有美国标准化流行音乐的骨架加上一些第三世界国家的音乐元素,但王菲的这张专辑完全不是这么回事,我感觉即使她把制作团队换成外国人,她心里还是希望音乐的结构更中国一些。当然,这也不是一张New Age唱片。至少在我听过的杂七杂八的第三世界音乐中,还从来没有听过糅杂这么多音乐元素的唱片,甚至,它显得过于奢侈。但你能因此就确定王菲玩起实验音乐了吗?不,她对音乐的感觉永远是领先半步,关键是这半步怎么迈,她每次都能找准方向,然后可以把别人甩出一条长安街。

整体上,专辑里的音乐虽然动用了十多种民间打击乐器,但是并不喧闹,相反,音乐营造出蝉噪林逾静的意境,你只能感叹,那些代表本民族富有激情的乐器,被王菲调理得静若处子,比如,《雾起雾落》几乎就是打击乐铺底的迷幻催眠曲。

布隆迪的三位乐手Kira Zibiri(马林巴)、Hore Wanje(姆比拉琴)、Ngaho Ntama(鼓)和来自巴基斯坦的Swapan Tejendra(鲁达维纳琴)、Narayan Chaudhuri(苏尔巴赫琴)一起合作的《天境》中,王菲几乎像诵经一般从头吟唱到尾。歌词无非是描写一种心旷神远的感受,这些词句似乎在任何带有文艺腔调的散文诗中都能看到,但是唱起来感觉立刻就变了,不是飘渺,而是飘忽。我不知道究竟是鲁达维纳琴还是姆比拉琴,它居然可以制造出一种接近电子合成器的音效,纠缠于王菲的声线之间。

《雨语》的前半部分很像瑜伽音乐和佛乐的混合体,听起来极其舒展,后半部分更多打击乐器加入,一种宁静的平衡被打破,Raba Nyagukira的非洲鼓和Rojas Miguel的巴西都塔拉琴似乎在转瞬间把人们从三界外带入红尘中,尤其是,当最后木吉他和钢琴加入,王菲动用起她标志性的假声时,仿佛让你察觉出一丝人间烟火的气息。但这是短暂的,甚至有些不协调,旋即音乐慢慢被拖入到更高更远的地方,直至消失。

《日蚀》整体上显得有些压抑和幽暗,弹拨乐几乎贯穿始终,这首歌是我听的最心烦的一首,因为很多民间乐器都有一个缺点,音色都比较单调,声音都比较薄。我猜王菲可能想在这五六种弹拨乐中找到一种平衡关系,似乎来自西班牙的编曲Flavio Fernández想做出一种拉丁音乐韵律的效果,但是他大概没听过中央民族乐团的音乐会,结果几种乐器在里面互相磕绊,而王菲的演唱似乎器乐效果隔着很远,这首歌听得我有点莫名其妙。

《杂念》的歌词如果你胡思乱想,任意解读,可以把很多东西套进去,我就不胡乱猜想了,回头你们自己去解读吧。我比较喜欢这首歌的编曲,因为这首好像泄露了王菲的野心,用他国的乐器玩一把中式音乐,所以我恍惚中老觉得里面用的是琵琶、三弦、胡琴之类的东西,歌曲的旋律很像云南拉祜族民歌。

这张奇怪的唱片几乎是纯原声乐器录制出来的,所以没了工业味道,王菲到底要表达什么?我想大概是对当下的一种拒绝吧。